個人事業主に税務調査が入る確率は?対象になりやすい人の特徴と対策 | レバテックフリーランス

個人事業主に税務調査が入る確率は?対象になりやすい人の特徴と対策

「ネットで調べたやり方に沿って確定申告しているけど、ミスがあって税務調査がきたらどうしよう…」と不安に思う個人事業主の方は多いのではないでしょうか。

この記事では、調査対象となりやすい事業者の特徴を解説します。ほかにも、税務調査を未然に防ぐための対策を紹介しているので、日々の経理処理に不安を感じている方はぜひ参考にしてください。

レバテックフリーランスはITエンジニア専門の

フリーランスエージェントですまずは相談してみる

個人事業主が税務調査を受けることはある?

個人事業主も税務調査を受ける可能性は十分にあります。実際に、毎年一定数の個人事業主が税務署からの調査対象となっています。税務調査とは、確定申告の内容が正しいかどうかを税務署が確認する手続きです。

事業が小規模であれば調査を受ける可能性は低いと考える人がいるかもしれません。しかし、事業規模にかかわらず、何らかの要因で税務署の目に留まれば調査対象となります。

国税庁の資料によると、令和5年分の確定申告(個人事業者の消費税)の件数は、197万2, 000件でした。別の資料によると、令和5事務年度の消費税(個人事業者)に関する調査の合計数は2万7,000件です。これらの数字をもとに計算を行うと、個人事業主が調査対象になる確率は約1.37%と考えられます(※)。

この数字はあくまでも単純な計算にもとづく目安ですが、個人事業主であっても税務調査の対象になることが分かります。税務調査への不安を解消するには、この後で紹介する税務調査の仕組みや対策を理解しておくことが大切です。

※2万7,000件 ÷ 197万2,000件 × 100=約1.37%

参考:

令和5年分の所得税等、消費税及び贈与税の確定申告状況等について(報道発表資料)|国税庁

令和5事務年度 所得税及び消費税調査等の状況|国税庁

税務調査はどうやって行われる?

税務調査には主に以下2つの形式があります。

- 任意調査

- 強制捜査

基本的には任意調査が行われますが、丁寧な対応をしないと強制調査になり、より多くの時間や労力を要します。それぞれの違いを知っておきましょう。

任意調査

税務調査はほとんどが任意調査です。任意とはいえ、調査官には調査を行う権利が法律で認められており、基本的に調査を拒否することはできません。嘘をついたり理由なく帳簿を見せなかったりすると、罰則の対象になるので注意しましょう。

調査で訪問した調査官には、丁寧かつ簡潔に答えることが大切です。任意調査での対応が悪いと必要以上に調査が厳しくなり、強制調査になる場合もあります。脱税を疑われないためにも協力的な姿勢で対応するのが望ましいでしょう。

調査の結果、申告内容に誤りがあった場合は、追徴課税として本来納めるべき税金に加えて、ペナルティとなる税金を納めることになります。

強制捜査

強制捜査は、脱税の疑いが強い場合に行われる厳しい調査形式です。強制捜査には、国税局の査察部(いわゆる「マルサ」)が関与し、裁判所の許可を得た上で、事前通告なしに事業所や自宅に立ち入ります。

強制捜査の内容は、関連書類や電子データの押収、関係者への聴取などです。この調査は犯罪捜査の性質を持ち、調査結果によっては刑事告発につながる可能性もあるため、非常に深刻な状況といえます。

ただし、通常の経営を行っている個人事業主が強制捜査を受けることは極めて稀です。意図的な脱税行為がない限り、まず心配する必要はないでしょう。

税務調査が来やすい個人事業主の特徴

ここでは、税務調査の対象となりやすい個人事業主の特徴を紹介します。以下に当てはまる場合は、より慎重な経理処理を心がけましょう。

確定申告をしていない(無申告)

確定申告を行っていない「無申告」状態は、税務調査を招く主な要因です。事業所得があるにもかかわらず申告を怠ると、税務署のチェック対象になりやすくなります。

税務署は取引先の帳簿によっておおよその売上を把握しているため、収入があるのに申告がないと調査対象となる可能性が高まります。収入が少なくても確定申告の義務があれば、必ず期限内に申告を行いましょう。

確定申告が必要となる条件については、以下の記事を参考にしてください。

初めての個人事業主の確定申告|必要書類やいくらから必要でいつまでにするか

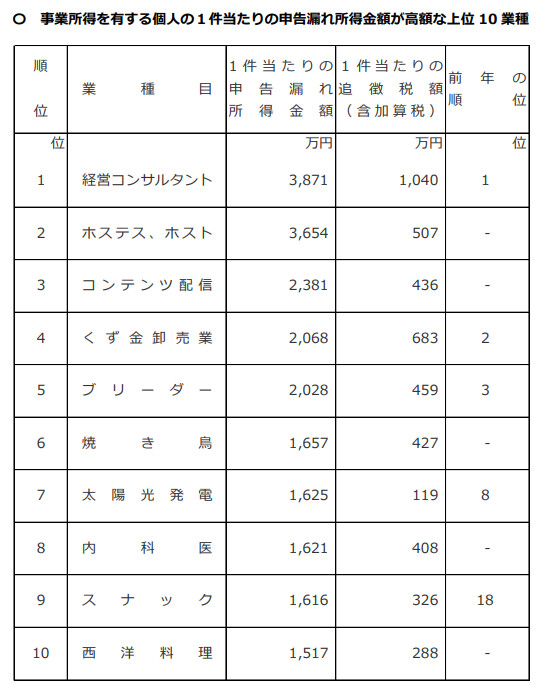

申告もれ所得金額が多い業種に該当する

引用元 : 令和5事務年度 所得税及び消費税調査等の状況|国税庁

申告漏れ所得金額が多い業種に該当する場合、他業種よりも税務調査の対象になりやすい傾向があります。国税庁の資料によると、1件あたりの申告漏れ所得の金額が高額な業種は以下の通りです。

申告参考:令和5事務年度における所得税及び消費税調査等の状況|国税庁

現金商売をしている

美容室や飲食店、コンビニなど現金でのやり取りが多い業種は、税務調査がきやすい傾向にあります。現金で報酬が支払われがちな建設業も同様といえるでしょう。これは、現金取引は記録が残りにくく、売上の過少申告が行われる可能性があるためです。

そのため、現金商売を営む個人事業主は、日々の売上管理をしっかり行うことが大切です。レジの締め記録や売上日報をきちんと保管し、入出金の流れを明確にしましょう。可能であれば電子決済の導入も検討し、取引の透明性を高めるのがおすすめです。

売上が伸びている

売上が急激に伸びている個人事業主も税務調査の対象になりやすいです。これは、売上増加に伴って申告漏れのリスクが高まると考えられているからです。

特に、前年比で売上が大きく伸びている場合は、「見落としや不正な所得隠しあるのでは?」と思われ調査対象になる可能性が高まります。売上が伸びている場合は、より一層正確な帳場管理を心がけ、経費を適正に計上することが大切です。

課税売上高が1,000万円に届きそうな状態が継続している

課税売上高が1,000万円に届きそうな状態が毎年続く個人事業主は、税務調査のリスクが高まる傾向があるでしょう。これには、消費税の課税事業者となる基準が関係しています。

インボイス登録をしていない個人事業主の場合、2年前の課税売上が1,000万円を超えると、消費税の課税事業者となります。このため、売上が1,000万円をわずかに下回る状況が続いていると、「意図的に過少申告しているのでは?」という疑念を持たれるおそれがあるのです。

意図的ではないものの、毎年900万円台の課税売上高が続いている個人事業主は、不要な疑いを持たれないよう、より正確な記帳を心がけることが大切です。

長期間税務調査が入っていない

長期にわたって税務調査を受けていない個人事業主も、調査対象に選ばれやすくなります。なぜなら、税務署は一定期間ごとに事業者の申告内容を確認する傾向があるためです。

開業から長期間調査を受けていない場合や、前回の調査から相当な期間が経過している場合は、調査の順番が回ってくる可能性が高まるでしょう。

このため、今まで紹介した条件に該当していない場合でも、日頃から適正な経理処理を心がけ、帳簿や証憑書類を整理しておくことが大切です。過去の書類や帳簿も国税庁が定める保存期間は確実に保管し、いつ調査がきても対応できる体制を整えておきましょう。

参考:記帳や帳簿等保存・青色申告|国税庁

多額の経費が計上されている

事業規模に対して不自然に高額な経費を計上している場合、税務調査の対象となりやすくなります。税務署側は、売上高と比較して経費の割合が同じ規模の事業主や業界平均より著しく高い場合、その妥当性を確認したいと考えます。

事業に関係のないプライベートな支出を経費に計上するのは不当とみなされるため、経費計上の際は、その支出が「事業のために必要な支出か」という観点を意識しましょう。

特に、接待交際費や旅費交通費など、私的利用との区分が曖昧になりがちな費目については注意が必要です。

経費に計上できるかの判断基準については、以下の記事で詳しく解説しています。

個人事業主が経費に計上できるもの一覧!上限や節税のテクニック

顧問税理士をつけていない

税理士に依頼せず自分で確定申告を行っている場合も、税務調査のリスクが高まります。これは、専門家のチェックを受けていない申告には誤りが含まれている可能性が高いと判断されるためです。

税理士が確定申告を行っていれば、単純なミスや意図的な過少申告はほとんど発生しません。計算間違いや計上もれ、私的な買い物を経費に入れるといった、個人の確定申告にありがちな間違いも起こりにくいといえるでしょう。

個人事業主が税務調査を未然に防ぐための対策4選

税務調査を完全に避けることは難しいですが、調査対象となる可能性を下げるための対策はあります。ここでは、個人事業主が実践すべき4つの対策を紹介します。

1.日々の記帳を正確に行う

適切な記帳習慣を身につけることは、税務調査対策の基本です。売上や経費を正確に記録し、すべての取引を漏れなく帳簿に記載しましょう。

誤りを防ぐには、取引が発生したらできるだけ早く記帳するのがポイントです。時間が経つと記憶が曖昧になり、正確な記録が困難になります。毎日または週に1度など、定期的に記帳する習慣をつけましょう。

2.確定申告を期限内に済ませる

確定申告は必ず期限内に行いましょう。期限を過ぎると無申告とみなされ、税務調査のリスクが高まるうえに、発覚後は無申告加算税や延滞税といったペナルティを課されます。

確定申告の期間は、毎年2月16日から3月15日の間です。直前に準備をすると焦りからミスが増えやすくなるため、できるだけ早めに必要書類を揃えましょう。

3.会計ソフトを利用する

会計ソフトを活用すれば、記帳のミスを予防でき、不正を疑われるリスクを減らせます。特に、クラウド型の会計ソフトは、銀行口座やクレジットカードと連携して取引データを自動で取り込むため、手入力による抜け漏れを大幅に減らせるでしょう。

最近では、レシートをスマートフォンで撮影するだけで経費として計上する機能を持つ会計ソフトも増えています。

このように、会計ソフトは単に税務調査対策になるだけでなく、業務効率を上げる効果も期待できるので、使用していない場合は導入をおすすめします。

4.税理士に相談する

税理士に相談することは、税務調査対策として効果的な方法の一つです。税理士は税法の専門家であり、適正な申告を行うためのアドバイスを提供してくれます。税理士に相談したうえで正確な申告を行えば、税務調査の対象となるリスクを下げることができるでしょう。

税理士への依頼はコストがかかりますが、税務調査を受ける可能性を低減できるだけでなく、節税対策へのアドバイスも期待できます。事業が成長して売上規模が大きくなってきた場合は、税理士への相談を検討するのがおすすめです。

※本記事は2025年9月時点の情報を基に執筆しております。

最後に

簡単4ステップ!スキルや経験年数をポチポチ選ぶだけで、あなたのフリーランスとしての単価相場を算出します!

※相場算出に個人情報の取得はおこないません。

役に立った/参考になったと思ったら、シェアをお願いします。