フリーランスSEの年収は?高単価スキルや案件の探し方も解説 | レバテックフリーランス

フリーランスSEの年収は?高単価スキルや案件の探し方も解説

- フリーランスSEの年収

- フリーランスSEの働き方

- 年収アップするためのコツ

「本当にフリーランスSEになって年収アップできる?」「他のフリーランスに比べて稼げている?」などと考えていませんか?

本記事では、フリーランスSEの年収相場や年収アップする方法などをまとめて解説しています。高年収のフリーランスのインタビューもあるので、ぜひ参考にしてください。

そもそもシステムエンジニアとは何なのか知りたいという方は、こちらの記事をご覧ください。

【エンジニアのプロ監修】システムエンジニア(SE)とは?仕事内容・年収・なり方を解説

レバテックフリーランスはITエンジニア専門の

フリーランスエージェントです案件を探してみる

目次

フリーランスSEの年収相場

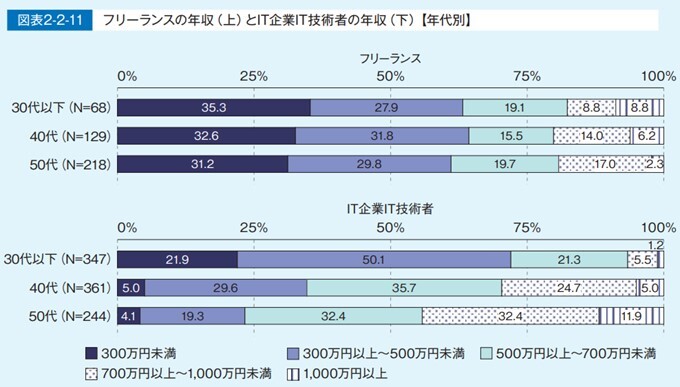

IT人材白書2016のデータからフリーランスと企業勤めの人の年収を以下に引用して、解説を加えていきます。

引用:IT人材白書2016(P81)|独立行政法人情報処理推進機構

フリーランスエンジニアは、年代によって年収がさほど変わりません。また、30代以下で年収1000万以上の割合は8.8%。企業勤めのIT技術者の場合だと1.2%なので、フリーランスSEのほうが高年収を狙える状況です。

一方で、企業勤めのIT技術者は、30代以下で300~500万円の人が50.1%で、50代で700~1000万円未満が32.4%です。年齢とともに年収も上がる傾向が伺えます。

ただし、フリーランスSEの年収との単純比較はしてはいけません。フリーランスの収入には、税金や経費、年金や健康保険などの違いがあるためです。

両者の収入を比べるのであれば、手取り金額を見るとより正確でしょう。フリーランスエンジニアの手取り計算について詳しく知りたい方は、以下の記事もご覧ください。

フリーランスエンジニアの手取り|税金の計算方法と年収・月収別のシミュレーション

実際の案件から想定するプログラマー・SEの年収相場

実際の案件から収入を想定すべく、2023年1月時点でのレバテックフリーランスでの公開案件を基にした月単価・年収例を紹介します。

| 職種 | 平均年収 | 平均月単価 |

|---|---|---|

| フリーランスプログラマー | 804万円 | 67万円 |

| フリーランスSE(システムエンジニア) | 852万円 | 71万円 |

なお、上記の金額は絶対的なものではなく、個々の案件や個人のスキル、経験などによっても変動します。フリーランスエンジニアの単価相場についてより詳しく知りたい方は、以下の記事もご覧ください。

フリーランスエンジニアの平均年収|プログラミング言語や職種別に紹介

フリーランスSEの仕事内容と働き方の特徴

フリーランスSEの仕事内容と働き方の特徴を見ていきます。

フリーランスSEの仕事内容

フリーランスSEの業務内容は、会社員のSEと大きく変わりません。主に以下の作業を担当します。

- 要件定義

- 基本、詳細設計

- システム実働前のテスト

- 保守運用

SEはシステム開発における幅広い工程に携わります。SEの業務内容について詳しく知りたい方は、以下の記事もご覧ください。

システムエンジニアの仕事内容に関して詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

SE(システムエンジニア)の仕事とは?プログラマーとの違い

フリーランスSEの働き方の特徴

フリーランスSEの働き方は実際になる前にかならず確認する必要があります。時間や場所にとらわれず、自分の好きなタイミングで業務ができる生活をイメージは半分正解で、半分誤りです。

レバテックフリーランス内の業務委託のSE案件をもとに、フリーランスSEの働き方について解説していきます。

在宅案件だけでなく常駐案件もある

「フリーランス=在宅」というイメージがあるかもしれませんが、案件によってはクライアント企業に常駐する必要もあります。

金融関係や情報漏えいに対しての温度感が高いクライアント企業では、業務委託契約でも企業に出社して仕事をするケースがあります。在宅で働きたいと思ってフリーランスSEを目指す方は、しっかり案件情報を確認しましょう。

フリーランス案件は結果で評価される

「フリーランスSEだったら毎日のんびり仕事できそうだし楽そう」と思われる方もいるでしょう。たしかに、リモート案件であれば周囲を気にしなくて済みます。作業に集中しやすく、働く時間や休憩時間なども自分でコントロールできるでしょう。

しかし、フリーランスSEは会社員と異なり、結果ですべてが判断されると言っても過言ではありません。アウトプットの質が低いとクライアント企業に判断されれば、継続は難しくなります。「毎日のんびり」働けるわけではない点を認識しておいてください。

独立してから年収アップする方法

フリーランスSEとして独立してから年収アップする方法を4つ紹介します。

最新の技術にアンテナを張る

フリーランスSEが年収アップするには、最新技術を常にキャッチアップし続ける必要があります。IT業界は他業界と比べて変化が速く、需要の高い最新技術を持っていると収入に直結します。

現在市場で求められている技術は、IT企業の求人情報やSNSなどでもチェック可能です。今後役立ちそうな最新技術の関連書籍を積極的に読んだり、手を動かしたりしてみましょう。

プロジェクトマネジメントができるようにする

プロジェクトマネジメントができるようになると、年収アップにつながる可能性があります。上流工程の作業やマネジメント業務を扱うフリーランス案件は、他の作業と比べて高単価になりやすいためです。

フリーランスSEに必要なマネジメントスキルは、プロジェクトのスケジュールや成果物の品質などを管理する能力を指します。マネジメントスキルを高め、単価が高いプロジェクトマネージャーなどの管理職にキャリアアップするのも手です。

契約内容や単価の交渉をする

年収アップを目指すにあたっては、適宜クライアントと交渉する必要も出てくるでしょう。条件面や報酬面などが交渉の焦点となります。

単価アップの交渉をする際は、自身の希望を伝えるとともに、クライアントのメリットになることも提案するのがコツです。また、交渉するタイミングを見極めることも大切になります。単価交渉に適しているのは、契約の更新時期や新年度になるタイミングです。

営業力を磨く

営業力を磨くのも、フリーランスSEの年収アップに有効な手段となります。営業力があれば、新規案件を獲得したり、案件を提案してくれる人脈が作りやすくなったりするためです。

逆に、どれほど実力があっても自ら案件を取る営業力がなければ、フリーランスSEとして活動し続けるのは難しいでしょう。営業が苦手な場合は、エージェントを利用するといった対策を打つ必要があります。

実際に高年収を得ているフリーランスに聞く「稼ぐコツ」

実際のフリーランスとして活躍されている方へのインタビューをもとに、フリーランスとして稼いでいくコツを紹介します。

フリーランス歴1年6ヶ月Iさんの場合

1人目はフリーランス歴1年6ヶ月で、年収800万円を稼ぐIさんです。

- 職種:Web系プログラマー

- 年収:約800万円

- フリーランス歴:1年6ヶ月

- 言語:Java8, Scala, JavaScript, HTML5

※いずれも取材当時

給料がほとんど上がらなかった正社員時代。独立したら年収は2倍近くに

フリーランスのプログラマーになる以前は、正社員のエンジニアとして3つの企業で勤務しました。いずれも客先常駐型で、リーマン・ショック後に入社した企業では給料もほとんど上がらず、残業代も出ない状態。この先どうなるか分からない不安を感じていました。

でも、フリーランスのプログラマーやSEは実力さえあれば案件を自由に選べるし、働いた分だけ報酬として返ってきます。そんな働き方に魅力を感じて、独立を決めました。

実際にフリーランスになると、年収は正社員時代の倍近くアップしました。現在は実装プログラマーとして、大手エンタメ系サービスの基盤システムをリニューアルする案件に携わっています。

Iさんの案件の選び方・探し方

ここでは、Iさんが実際の案件を選ぶ際に意識していることなどを紹介します。

・新しい技術を使った案件にも積極的に応募する

IT業界では技術トレンドの変化が目まぐるしいので、挑戦をやめると取り残されてしまいます。そのため、常に新しい技術を学び、身につけたものを活かして実績を積める案件へ応募するようにしています。

メインのスキルはJavaを使った領域ですが、最近はAngularやScala、Sparkなども勉強中で、今後はそれらの技術を活かせる現場へ参画したいと考えています。

・力不足で参画できなかった案件も、悔しさをバネに再チャレンジ

プログラミングは中学生のときに始めました。経験がある分野と近いシステム開発では、ある程度ヒアリングをすればすぐに実装イメージを思い描けることが多いです。そのため、正社員時代には、実装スピードを褒められることもしばしばありました。

しかし、そんな私も独立後には苦い経験をしました。登録していたエージェントから高単価の案件を提案されたのですが、サービスの内容が魅力的だったにも関わらず、スキル不足で参画できなかったのです。

それからは悔しい気持ちをバネに、単価が一段階低い案件に参画しながら、件の案件で求められていたスキル習得に励み再挑戦しました。結果、希望の案件に参画できたときには感激したのを覚えています。

Iさんが高収入を得るために実践していること

Iさんが高年収を得るために実践していることなどを紹介します。

・プライベートでの開発で未経験の領域にトライし、スキルを磨く

エンジニアとしてスキルアップし続けるためには、プライベートでの学習も欠かせません。私自身、「AWSの無料枠で自作プログラムをデプロイ」「確認のためローカルからアクセス」を繰り返し、培ったスキルを発揮しています。自宅で学習する際は、経験のある開発よりも未経験のものを開発するのが良いと思います。

・フリーだからと遠慮せず、しっかり発言する

僕は普段から現場であえてはっきり意見を言うようにしています。「自分はフリーランスだから」と現場での発言を躊躇してしまう人もいるかもしれませんね。

もちろん、周囲との摩擦が起きることもありますが、一時的なものです。結果的にはそのほうが現場全体の作業が円滑に進みます。たとえば、以前参画していたゲーム会社では、競合アプリをテーマにした社内勉強会がありました、その時も積極的に発言していました。

意見内容は技術面だけでなく、「このゲームの企画はここが優れていると思う」「うちで応用するなら、こうできるのでは?」など企画に関連する発言もしていました。

好評だったようで、プロジェクトメンバーはもちろん他部署からも、意見やアドバイスを度々求められるようになりました。

独立して約1年半、その前に会社員時代が約6年ありますが、フリーランスになってからのほうが何倍も成長できたと感じています。そしていつの間にか、ハーゲンダッツ・アイスの価格が気にならなくなりました。

フリーランス歴10年Kさんの場合

フリーランス歴10年のKさんの事例です。

- 職種:Web系エンジニア

- フリーランス歴:10年

- 言語 :& PHP, Python, C#, Unity

フリーランスエンジニアとして10年ほど活動をしており、現在はリリースされたばかりのWebサービス開発に携わっています。

スピードを優先してリリースされたサービスなので、基本となるコードの改善や運用面の改善などが主な業務内容です。ルール作りなど課題解決の提案をしていくことも、必要な仕事だと考えています。

Kさんの案件の選び方・探し方

Kさんが案件を選ぶ際に意識していることなどを紹介します。

・「やりたいこと」と「求められること」がマッチするか

重視しているポイントの一つとして、「自分が何をしたいのか」と「現場が何を求めているのか」のマッチングがあります。単価も大事ですが、使いたい技術やスキルに合わない案件だと、高単価でも選ばないことがほとんどです。

エージェントから提案された案件を選ぶときにも、クライアントとの商談時にもしっかり確認するようにしています。

また、常駐型の案件の商談時には肌に合う空気感かどうかもチェックするようにしています。商談には「案件を受けるかどうかを自分が選ぶ」という気持ちで臨むと、落ち着いて対応できるし、いくつもの気付きが得られますよ。

・アウトプットをできる環境があるか

「プロジェクト全体に関わるようなアウトプットができる環境かどうか」も、案件選びの目安にしています。品質やワークフローの改善など、サービスの核心部分に触れるようなアウトプットにも今後力を入れていきたいと考えているためです。

もちろん、業務委託で契約しているフリーランスのプログラマーやSEに対しては、「提案は要らないから要件に沿ったものを正確に作ってほしい」というクライアントもいるでしょう。

しかし、フリーランス歴10年に差し掛かり、ある程度正確なプログラミングや設計ができるようになった今。いかにプログラミング以外の領域でプロジェクトに貢献できるかが、顧客満足度と単価アップに重要だと感じています。

私の経験上、ただコードを書けるだけだと月単価は多いときで60万円ほど、年収は700万円ほどです。詳細設計や基本設計、要件定義などの上流工程までできると、一気にそのラインを越える印象があります。

高収入を得るために実践していること

Kさんが高収入を得るために実践していることなどを紹介します。

・井の中の蛙、大海も知る

さまざまな企業にフリーランスとして常駐していると、小さな現場で天狗になっているエンジニアに出会うことがあります。でも、大きな現場だと、小さな現場のやり方では通用しないことも多いんですよね。

たとえば1ページのみのWebサイトを作る場合でも、大規模プロジェクトでの経験がないと、高負荷に耐える設計をするのは難しい。どんな案件規模のオファーが来ても対応できるように、設計時には違う規模のシステムへの実装も併せてイメージしています。

・コミュニケーション力にリーダー視点…ヒューマンスキルを磨く

私より技術が高い人材はごまんといるでしょう。そんな環境で、フリーランスエンジニアとして一段上がるためには、ヒューマンスキルを磨く必要があります。特にエンジニアはチーム作業が多いので、コミュニケーション能力の向上が不可欠です。

また、勉強会を主催したり、プロジェクトを俯瞰する習慣をつけたりと、リーダーシップの向上も意識しています。フリーランスエンジニアは上を目指せば目指すほど、求められるスキルセットの幅は広がります。だから何年やってもワクワクするし、飽きないのでしょう。

フリーランス歴8年Jさんの場合

フリーランス歴8年のJさんのケースも見ていきます。

- 職種:業務系エンジニア

- 年収:約800万円

- フリーランス歴:8年

- 言語:C, C++, ShellScript, VB, HTML

※いずれも取材当時

Jさんの案件の選び方・探し方

Jさんが案件を選ぶ際に意識していることなどを紹介します。

・視野と技術の幅を広げられるか

今までは組込み系の技術を習得するため、ハード開発に近い下位レイヤーの案件を選んできましたが、起業を機に視野を広げる必要性を感じています。今は何でもできるようになりたいですね。

同じプロジェクト内のさまざまな業務で実績を積めれば一番良いでしょう。それが難しければ、積極的に案件を変えて技術をアップデートしていくのも手かなと考えています。

・未来に投資する自由な時間を持てるか

参画先を決める際は、作業時間の目安を確認するようにしています。フリーランスエンジニアのなかには、収入確保のためとにかく稼働率を上げようとする人もいますが、個人的にはデメリットもあると考えます。

新しい技術を身につけるために勉強をしたほうが将来的なメリットになるはずです。キャリアに投資する時間を持てるかどうかは、重要な判断基準だと考えています。

Jさんが高収入を得るために実践していること

Jさんが高収入を得るために実践していることなどを紹介します。

・向上心を危機感を併せ持つ

フリーランスエンジニアには、危機回避能力が不可欠です。個人事業主として独立して業務を行っている以上、正社員とは違い、もしものときは自分で自分の身を守らなくてはなりません。

事実、私がリーマンショックの時にいた大規模プロジェクトでは、現場から大勢のプログラマーやシステムエンジニアが去っていきました。厳しい環境を生き抜くためにも、危機感は持ち合わせるべきでしょう。

また、単価アップのためには向上心も大切です。私の場合は、クライアントが求めるものを正確に読み取り、もう一段階上のレイヤーから提案できる存在になりたいと考えているので、ビジネス書や自己啓発書をチェックするようにしています。

・120%の力で、クライアントやチームからの評価をアップする

フリーランスエンジニアは、クライアントの満足度をいかに高めるかが大切です。私は、参画当初には特にスピード感を意識しつつ、少なくとも要求されるパフォーマンスの120%以上を発揮することを心がけています。

また、盛り上げ役を買って出るのも私のスタイルで、自ら飲み会やイベントを企画し、現場のコミュニケーションを活発化させています。作業をスムーズに進めるには重要です。

今後は、自分で立ち上げたビジネスにも力を入れ、電子機器などto Cの商材をつくっていきたいです。フリーランスエンジニアとして培ってきたノウハウや技術が活かせると確信しています。

Jさんと同じ職種である組み込み系エンジニアについて詳しく知りたい方は、以下の記事もご覧ください。

組み込み系エンジニアの仕事内容|年収や将来性も解説

フリーランス歴7年Tさんの場合

フリーランE歴7年のTさんです。

- 職種:Web系エンジニア

- 年収:約900万円

- フリーランス歴:7年

- 言語:Java, PHP, Ruby, Python

※いずれも取材当時

未知数で複雑な内容も、パズル感覚で試行錯誤しながら対応

Web制作会社、メーカーで正社員として働き、その後独立してフリーランスエンジニアになりました。

現在手掛けている案件は、APIシステムの運用が主です。一日で数千行のテストコードを書いたり、未知数で複雑な内容に苦労したりすることもありますが、パズルゲームを解くような感覚で試行錯誤をしながら対応しています。

Tさんの案件の選び方・探し方

ここでは、Tさんが案件を選ぶ際に意識していることなどを紹介します。

・相場より不自然に高い単価の案件には要注意

経験上、相場よりも不自然に単価が高い案件には、それなりの理由があることが多いと考えています。

たとえば私が経験した案件では、単価がやたら高いと思ったらプロジェクトの火消し役だったり、指定のオープンソースでは要件を満たせなくなる可能性が極めて高いことが後から分かったり…といった具合です。

プログラマーやSEがフリーランスとしてやっていくためには、スキルアップのために挑戦し続けることも大切ではあります。とはいえ、高負荷かつアンコントローラブルな課題が予想される案件や、未知の領域にある案件は、安易に受注しないようにしています。

・有望な中小企業の案件を選び、成長の波に乗る

私個人のやり方ですが、早く成長できることを重視して、あえて少数精鋭の中小規模案件を選んで参画するようにしています。大規模案件だとプロジェクトに関わるエンジニアの数も多く、作業が細分化されてしまうことがあるためです。

ただし、少数精鋭の現場では、いわゆる業務の「森」となるアウトラインはあっても、「木」となるような情報が少ないこともあります。

そのような場合でもプロの開発者として、具体的な作業の進め方や考え方、開発手段などについては、すべて自己判断で進めなければいけません。1人で複数ポジションをこなすことも普通です。

基本的に責任はすべて自分に降りかかってくるので、何としても結果を出すという姿勢で案件に向き合っています。

「業務委託のシステムエンジニアだから担当単位はここまで」といったプロジェクトと比べて大変なことも多いですが、得られるリターンもとても大きいんです。スキルは自然に身につきますし、苦楽を共にしたプロジェクトメンバーとは親友になれることもあります。

さらに、「仕事のお返しは仕事で」という具合で間髪入れず次の案件のオファーがきたり、それと同時に単価アップが叶ったりすることもしばしばあります。

Tさんが高年収を得るために実践していること

Tさんが高年収を得るために実践していることなどを紹介します。

・ベースとなる技術を磨き、トレンドに合わせ更新していく

技術は日々変化するので、まずはベースになる技術スキルをしっかり身につけて、逐次アップデートするのが良いと思います。

たとえばPerlとRubyは基本的な構文が同じなので、どちらか一方を習得していれば、もう一方を学ぶハードルは低いですよね。

言語特有の表現など異なる部分はありますが、それらは差分として押さえれば良いだけです。加えて「何を解決するために生み出された技術なのか?」といった目的や設計思想について、理解しておくと良いでしょう。

・プログラミング以外の知識・視点を取り入れる

最新の言語など、業務に即効性のあるスキルを習得することはもちろん重要です。しかし、フリーランスのプログラマー・システムエンジニアとしての可能性を広げるには、開発現場以外でも役立つ普遍的なスキルを身につけなければならないと考えています。

たとえば、経営に関する数字の見方など、会計系の知識は一度覚えれば比較的長い間活用できますよね。普段からIT系以外の本を読んで、視野を広げるようにしています。

なかでも経営コンサルタントの方が著した内容には、ハッとさせられることが多いですね。思考法なんかを日々の業務に積極的に取り入れて、応用したりしています。

プログラミング以外の知識と視点を貪欲に取り入れることが、フリーランスエンジニアとしての付加価値につながると考えています。

以上、活躍中のフリーランスの年収事情や高収入を得るためのポイントを紹介してきました。フリーランスエンジニアの収入の実態について詳しく知りたい方は、以下の記事もご覧ください。

フリーランスエンジニアの年収・収入|年収1000万円を目指すための働き方とは

フリーランスSEに必要なスキル

フリーランスSEとして活躍し続けるのに必要なスキルは、主に3つです。それぞれ具体的に解説していきます。

セルフマネジメント力

フリーランスSEとして成功するには、セルフマネジメント力が欠かせません。フリーランスは組織に属しているわけではないので、作業の進捗や体調を自ら管理する必要があります。

健康面に関しては、特に気を配った方が良いでしょう。フリーランスは自らの裁量で作業量を増やせる分、「働きすぎ」になってしまう人もいるからです。

コミュニケーション力

コミュニケーション力もフリーランスSEにとって重要なスキルの一つ。メンバーと連携をとるにも、クライアントに要望をヒアリングするにも、相手とのやりとりが不可欠だからです。

前述したように、フリーランスSEはクライアントと単価交渉をしたり、新規顧客に営業したりすることもあります。こうした場面で発揮される対話力も、コミュニケーション力の一部だといえるでしょう。

税金や保険の知識

フリーランスSEには、税金や保険の知識も必要になります。フリーランスになると、税金や保険の手続きを自ら行う機会が増えるためです。

詳しい手続き内容を知る前に、まずはフリーランスが支払う税金・保険の概要を押さえておくと良いでしょう。フリーランスが支払う税金には、所得税や住民税、消費税などがあります。保険は国民年金保険料や国民健康保険料などです。

フリーランスSEの案件の探し方

フリーランスSEとして活動していくにあたって、案件の獲得は必須です。長期的な案件に参画できたからといって、安泰とはいえません。案件を探す方法についても、フリーランスSEになる前にしっかりと把握しておく必要があります。

知り合いに提案してもらう

大学時代や前職、SNSなどのつながりから案件を提案してもらう方法があります。すでに知り合いの方から案件をつないでもらえると、スキルや報酬についてもフラットに相談がしやすくなるでしょう。

もし周りに作業を受けてくれる人材を探している知人がいたら、気軽に聞いてみるのも手です。

所属していた企業から案件を受ける

独立前に所属していた企業と業務委託契約を結べる可能性もあります。ただ、これは企業の人との関係が良好であったり、業務委託として切り出すことが可能な場合に限るでしょう。誰もがとれる手段ではありませんが、もし使えるならばかなり有効です。

自身のスキルについて把握してもらえており、かつコミュニケーションが取りやすいため、フリーランスSEの最初の案件としてはぴったりでしょう。

自ら営業を行う

フリーランスSEのなかには、企業に直接営業をして契約を締結している人もいます。実際に訪問したり電話をしたりする以外に、メールやSNS、FAXを用いることもあるようです。

日ごろからコネクションを広げていくのも大切です。企業が主催する講演会やパーティー、セミナーや勉強会などに参加し、名刺交換や会話を通じて名前を売り込むのも良いでしょう。

その場ですぐに案件を獲得できるような即効性はありませんが、のちにその人脈が有利に働くことがあります。

エージェントを利用する

これまでに築いた人脈を使わず、フリーランスエージェントを利用するのも手です。必要な情報を入力し、エージェントと希望する案件について相談することで、企業との折衝を代行してもらえます。

また、エージェントを利用することで、自分では繋がることのできなかった企業からの案件を受注できる可能性も。フリーランスSEになろうか考えている方はとりあえず登録してみることをおすすめします。

なお、レバテックフリーランスは、フリーランスエージェントとして登録者No.1、業界認知度No.1を誇るサービスです。「自分でもフリーランスになれるか相談してみたい」「実際どんな案件を受けられそうか話を聞いてみたい」という方は、ぜひお気軽にご相談ください。

フリーランスSEのメリット

フリーランスSEとして働くメリットを紹介します。

スキル次第で年収アップが見込める

会社員の場合は、自分の持っているスキルや出した結果が給与に反映されにくい側面があります。それに対してフリーランスSEは、自身のスキルや過去の案件実績により、年収アップしやすいのが特徴です。

案件ごとに報酬が決まっているため、報酬が高めの案件に挑戦することで短期間で年収アップが狙えます。その分求められるスキルレベルは上がりますが、自分のスキルを上げることが好きな方には向いているでしょう。

収入アップでいえば副業も手段としてありますが、会社によっては社内規定で副業を禁止していることも。その場合、無理に副業をすればトラブルを招くため、フリーランスSEとして活動するのが望ましいといえます。

興味のある分野の仕事を選べる

会社員の場合、基本的には社内事情により担当する領域などが決まります。しかし、フリーランスSEは、興味のある業界や領域の案件を選ぶことができます。自身の伸ばしたいスキルをベースに参画する案件を選べるのもポイント。自分の理想のキャリアに足りないスキルを補うことも可能です。

働き方を自分で決められる

フリーランスSEは、自分の志向に合わせて働き方を決められます。メンバーと顔を合わせて働きたい方は常駐型案件を選べば良いですし、家で黙々とやりたい方はリモート案件に参画すると良いでしょう。

作業内容や場所、時間、休日設定など、あらゆる面で自由度が高いのがフリーランスの魅力です。ただし、その自由を享受するには、自分で案件を選べる立場になることが大前提となります。

使ったお金を経費にして節税できる

経費による節税ができるのは、会社員にはないメリットといえるでしょう。フリーランスSEは税制上個人事業主になるので、確定申告で青色申告の届け出をすれば最大65万円の控除を受けられます。さらに、スキルアップのために買った本や業務で使用するためのパソコンなど、事業に関連した出費を経費として計上することが可能です。

フリーランスSEのデメリット

フリーランスSEにはメリットだけでなく、以下のようなデメリットもあります。

案件を獲得し続けなければ収入がない

会社員であれば、自ら営業活動をしなくても仕事が来ますが、フリーランスSEは自身で積極的に案件を探しにいく必要があります。「参画する案件がない=収入がない」なので、会社員より年収アップを狙える反面リスクも大きいでしょう。

フリーランスSEになる前に、自分のスキルがフリーランスとしてやっていくのに十分なのか、案件を探す当てはあるのか、十分に検討することが大切です。

本業以外の事務手続きも自分でやる必要がある

フリーランスSEは、確定申告や保険、年金などの事務手続きを自分で行う必要があります。営業活動や業務以外にもやるべきことが増えるのが実状です。

フリーランスSEとして活動していくにあたっては、こうした事務作業にも対応しなくてはいけないことを覚悟してください。大変さはありますが、きちんと行えば節税にもつながります。金銭的に余裕がある方は、税理士さんに依頼するのも手です。

会社員に比べて社会的信用が低い

フリーランス人口が増え、認知度が上がってきたとはいえ、会社員に比べるとまだまだ社会的信用が低いのが現状です。これは、フリーランスSEが継続的に安定した収入があるかが判断できないからです。

フリーランスになると、クレジットカードやローンの審査に通るのが難しくなります。転向後にカードやローンの手続きをする人は、フリーランスが利用しやすいサービスを選んで申し込むのが得策です。

福利厚生がない

フリーランスは会社に属していないため、当たり前ですが福利厚生はありません。健康保険や厚生年金保険といった法的福利厚生のほか、各種手当やボーナスなどもすべて受けられなくなります。

自分や家族が病気・ケガをしても、フリーランスは生活を守る手段が会社員と比べて少なくなります。フリーランスSEになる前に、改めてこの点を認識しておく必要があるでしょう。

雇用契約を結ばないため労働基準法で守られない

労働基準法は、企業や団体と雇用契約を結んだ「労働者」が対象となる法律です。フリーランスは正社員やアルバイトなどと違い、企業との雇用契約を結ばないため、労働基準法の対象外となります。したがって、「時間外手当」「最低賃金」などの制度も適用されません。

案件に参画する際は、報酬の支払い方法や支払時期、業務範囲など、契約内容をしっかり確認して、疑問を残さないようにすることが大切です。

フリーランスSEになるためにやるべきこと

フリーランスSEに転向する際、やるべきことがいくつかあります。会社員のうちにやるべきことは、以下のとおりです。

- 辞める3ヶ月前に退職の意向を伝える

- クレジットカードを作る

- ローンを組む

- 屋号を決める

- スキルシートを作成する

- Webサイトや名刺を作成する

また、会社を辞めた後は以下の対応をしてください。

- 健康保険の切り替え

- 年金の切り替え

- 開業届の提出

- 青色申告承認申請

フリーランスになる際の手続きについて詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

退職してフリーランスになる人がやるべきこととは?提出書類や必要な手続きを解説

フリーランスSEの年収に関するよくある質問

最後に、フリーランスSEの年収に関するよくある質問を紹介します。

Q. フリーランスSEになると会社員時代より年収が上がりますか?

A. 会社員からフリーランスになって年収が上がるかどうかは、人によるといえるでしょう。フリーランスとして成功している人の中には、年収1000万円を稼いでいる方もいるようです。

フリーランスSEが高年収を実現するには、高度なスキルの習得以外にも心がけるべきことがあります。たとえば、需要の高い分野を選ぶ、クライアントからの信頼獲得に力を入れるなどです。

Q. 年収が高いフリーランスSEの特徴を教えてください。

A. 年収が高いフリーランスSEの特徴の一つに、「生産性の高さ」が挙げられるでしょう。作業時間を決めて集中的に取り組むことで、高いパフォーマンスが発揮できると考えられます。

また、フリーランスは自ら案件を獲得して稼がなければならないので、クライアントとの交渉や営業に長けている人は年収が高くなる傾向にあります。

Q. 年収を上げるにはどのようなマインドでいれば良いですか?

A. フリーランスSEには、常に売上を意識して働く「経営者」としてのマインドが必要になります。依頼された作業をただこなすだけでは不十分です。より速く、高い質で納品するにはどうすれば良いかを考えるなど、「選ばれるフリーランス」になるための努力が欠かせません。

また、現状に満足しない謙虚さもフリーランスSEに必要なマインドだといえます。すでに高いスキルや実績があったとしても、周囲の人たちから積極的に新しい知識を学ぶ姿勢を持ち続けてください。

※本記事は2023年1月時点の情報を基に執筆しております。

最後に

簡単4ステップ!スキルや経験年数をポチポチ選ぶだけで、あなたのフリーランスとしての単価相場を算出します!

※相場算出に個人情報の取得はおこないません。

役に立った/参考になったと思ったら、シェアをお願いします。