【フリーランス必見】マイナンバーに関する疑問に徹底回答! | レバテックフリーランス

【フリーランス必見】マイナンバーに関する疑問に徹底回答!

フリーランスとして活動するのであれば、マイナンバー制度に関する正しい知識を持っておきたいところです。マイナンバーを適切に管理・利用することは、事業を円滑に推し進めるための助けともなります。

この記事では、フリーランスの皆さまがお持ちであろう、マイナンバーに関する疑問にお答えします。提出を求められるシーンや活用するメリットも取り上げているので、マイナンバー制度を正しく理解するための参考にしてみてください。

マイナンバー制度の基本

マイナンバー制度は、日本の社会保障および税番号制度です。この制度では、個人には12桁、法人には13桁の固有番号が割り当てられます。マイナンバーは主に、社会保障や税金、災害対策の諸手続きの効率化を狙いとして利用されています。

フリーランスとして働くうえでは、特に税務関連での利用頻度が高いでしょう。たとえば、報酬の支払い時に作成される支払調書や、確定申告などの税務手続きで必要になります。

なお、マイナンバーが記載されたカードはマイナンバーカードとよばれ、公的な身分証明書としての役割も果たします。このカードを上手に活用することで、さまざまな行政手続きの効率化を図ることが可能です。

以下の表に、マイナンバー制度の概要をまとめているので、参考にしてみてください。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 制度開始時期 | 2016年1月 |

| 個人番号の桁数 | 12桁 |

| 法人番号の桁数 | 13桁 |

| 主な利用分野 | 社会保障・税金・ 災害対策 |

| マイナンバー カードの機能 |

公的身分証明書、 電子証明書 |

参考:マイナンバー制度|総務省

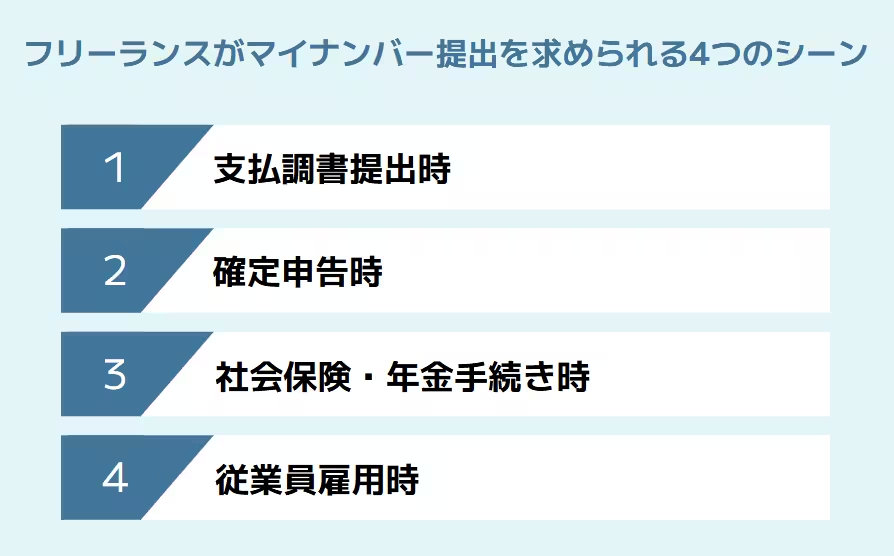

フリーランスがマイナンバー提出を求められる4つのシーン

続いて、フリーランスの方がマイナンバーの提出を求められるシーンを4つ紹介します。

支払調書提出時

フリーランスがマイナンバー提出を求められることが多いシーンとして、取引先による支払調書の提出時が挙げられます。年間の報酬が5万円を超え、かつ後述する支出範囲に該当する場合、取引先企業は税務署へ支払調書を提出する義務があり、その際にマイナンバーが必要となるのです。

- 弁護士や公認会計士など、特定の資格を要する業務に対する報酬

- 芸能人または芸能プロダクションを経営する個人への報酬

- モデル・プロスポーツ選手に支払う報酬

- ライターおよび作家への原稿料

- 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬

なお、支払調書は毎年1月末までに前年分が作成され、取引先から税務署に提出されます。取引先からの提出依頼は、初回取引時や年末になされるのが一般的です。依頼を受けた場合は、利用目的や安全管理体制をチェックした上で、適切な方法で提出することを心がけてください。後述するように、セキュリティの観点から電子メールでの送信は避け、書面や専用のシステムを通じて提出することが望ましいでしょう。

マイナンバーの登場により、フリーランスの所得情報が税務署に正確に伝わるようになり、所得の把握が効率化されました。

確定申告時

フリーランスが確定申告を行う際にも、マイナンバーの提出が必要です。確定申告書にはマイナンバーの記入欄があり、所得税の申告においては必須項目の一つです。

確定申告書にマイナンバーを記載することで、税務当局は本人の収入や控除の情報を正確に把握できるようになります。これにより、税額計算や還付手続きにかかる工数の短縮を図れるのです。

また、オンライン上で国税に関する各種手続きを行えるシステム「e-Tax」を利用する際、マイナンバーカードがあれば本人確認が容易になり、手続き全体がスムーズに進みます。オンライン上で手続きが完結するため、確定申告会場に足を運ぶ必要はありません。この点については後ほど詳しく解説します。

参考:マイナンバーカード方式について - e-Tax - |国税庁

社会保険・年金手続き時

国民健康保険や国民年金に関する手続きを行う際にも、マイナンバーが必要です。具体的には、加入や変更、給付の申請時にマイナンバーの提出を求められます。

マイナンバーを活用することで、社会保障に関わる本人の情報が一元管理され、手続きが簡素化されます。これにより、たとえば引っ越しなどで住所変更があった場合でも、従来と比べて遥かにスムーズに手続きを進めることが可能となるのです。

従業員雇用時

手がけている事業が拡大し、従業員を雇用することになった際は、雇用主としてマイナンバーを取り扱う立場になります。従業員のマイナンバーは、源泉徴収票の作成や社会保険の手続きなどに際して行政窓口に提出することとなります。

雇用主側としては、取り扱う担当者の限定ならびに保管方法の厳格化など、マイナンバーの安全な管理に努めなければなりません。並行して、従業員を雇用する際、マイナンバー収集の目的や利用範囲、安全管理体制について従業員に明確に説明することも大切です。

フリーランスがマイナンバー(カード)を活用する4つのメリット

マイナンバーカードを活用することで、フリーランスの方はさまざまなメリットを享受できます。ここでは、特に役立つ5つのメリットを詳しく解説します。

確定申告がオンラインで完結する

マイナンバーを賢く利用することで、確定申告に際して会場へ足を運ぶ必要がなくなります。前述のとおり、マイナンバーカードを持っていると、確定申告をオンラインで完結させることが可能になります。e-Taxシステムとマイナンバーカードの電子証明書を組み合わせることで、自宅にいながら確定申告書の一連の手続きが完結するのです。国税庁によると、実に9割以上の方が、会場に赴くことなく自宅からオンラインで手続きを完了させています。

これにより、確定申告会場に出向く必要がなくなり、自身の都合の良い時間に申告作業を進められるようになるという利点がもたらされます。くわえて、一度e-Taxで申告を行うと、翌年以降は前年のデータを引き継いで申告できるため、入力の手間も省けます。

このように、マイナンバーの活用により確定申告手続きのオンライン化が叶い、多くのメリットがもたらされるのです。

以下の記事では、フリーランスの確定申告について紹介しています。併せてご覧ください。

フリーランスの確定申告まとめ!青色申告と白色申告の違いも解説

参考:

【e-Tax】国税電子申告・納税システム(イータックス)|国税庁

令和6年分確定申告期の確定申告会場のお知らせ|国税庁

各種手続き・申請を簡素化できる

マイナンバーカードの活用により、確定申告以外にもさまざまな行政手続きの簡素化を図れます。

たとえば、住所変更や国民健康保険、国民年金の加入・変更手続き、各種控除申請の手続きなどです。これらの手続きは、従来なら役所に足を運ぶ必要がありましたが、個人向け行政サービス「マイナポータル」を利用すればオンラインでの申請が可能です。

なにかと煩雑になりがちなこれらの手続きの負担を軽減できるのは、うれしいメリットといえるのではないでしょうか。

参考:ホーム|マイナポータル

住民票などの証明書を手軽に取得できる

マイナンバーカードがあれば、全国のコンビニエンスストアに設置されているマルチコピー機で各種証明書を取得できます。住民票の写し、印鑑登録証明書、所得証明書などが、役所の窓口に行かなくても手に入るのです。

取引先から急に書類を求められた場合でも、近くのコンビニで即時に取得できるため、業務の中断を最小限に抑えられます。また、コンビニでの証明書発行は早朝から深夜まで利用できるため、仕事の合間や休日に取得することも可能です。

役所の開庁時間は多くの場合午前9時~午後5時30分ですが、この時間に縛られず、自身の都合の良いタイミングで書類を入手できるのは大きな利点といえるでしょう。

公的な身分証明書として利用できる

顔写真付きの公的な身分証明書として、マイナンバーカードを利用することも可能です。銀行口座の開設や携帯電話の契約、各種サービスへの申し込みなど、身分証明が必要な場面で重宝します。

特に、写真付き身分証明書を持っていない方にとって、マイナンバーカードは心強い存在となってくれることでしょう。パスポートや運転免許証をお持ちでない方は、マイナンバーカードを作成の上、身分証として活用することをおすすめします。

マイナンバーを安全に管理するためのコツ6選

何かとメリットの多いマイナンバーカードですが、適切に管理することも意識しなければなりません。ご自身のマイナンバーを管理する場面と、他者から提出を受けた場面に分けて解説します。

自分のマイナンバーカードの管理方法

まずは、自身のマイナンバーカードの管理方法を確認しておきましょう。

提出先の利用目的と範囲を必ず確認する

提出先がマイナンバーをどのような目的で使用するのか、ならびに、その範囲はどこまでなのかを必ず確認するよう心がけましょう。法律上、マイナンバーの利用目的は社会保障、税、災害対策の3分野に限定されています。

適切な利用目的がない場合は、提出を断る権利があります。たとえば、単なる顧客管理や社内データベース作成のためにマイナンバーを収集することは禁止されています。

また、一度提出したのちも、その利用目的外でマイナンバーが使われていないか注意を払うことが肝要です。不明確な点があれば、先方へ質問するようにしましょう。

提出先の情報を把握しておく

利用目的や範囲のほか、提出先の組織の情報を把握しておくことも忘れてはなりません。

特に、提出先の企業がマイナンバーをどのように管理しているかについては、事前に確認しておくべきポイントの一つです。特に小規模な企業の場合、適切な管理体制が整っていない可能性もあるため、セキュリティ対策の詳細を尋ねてみてもよいかもしれません。

そのうえで相手の企業名、担当者名、連絡先などの基本情報は記録に残しておくことをおすすめします。これにより、万が一の情報漏えい時にも迅速に対応できます。

マイナンバーをむやみに持ち歩かない

マイナンバーやマイナンバーカードは、持ち歩く必要がある場合を除き、自宅の安全な場所に保管することをおすすめします。特にマイナンバーカードを紛失すると、不正利用のリスクが高まるだけでなく、再発行の手続きにも手間がかかります。マイナンバーカードには電子証明書が搭載されており、これを悪用されると電子署名などの不正利用につながる恐れがあります。

必要な時だけ持ち出し、用事が済んだらすぐに自宅の安全な場所に戻すという習慣をつけましょう。

なお、持ち歩く際はカードケースなどに入れて、他のカードと区別して管理しましょう。万が一なくしてしてしまった際は、「マイナンバーカード総合サイト」より紛失手続きを行ってください。

参考:マイナンバーカード総合サイト|地方公共団体情報システム機構

保管方法を工夫する

マイナンバーをメモしたり、データとして保存したりする場合は、徹底した安全管理が必要です。紙媒体へのメモはできるだけ避けましょう。もし作成する場合は、鍵付きの引き出しなどに保管すると安心です。

データで管理する場合は、パスワード付きのフォルダに保存し、定期的にパスワードを変更することをおすすめします。特に個人のパソコンやスマートフォンにマイナンバー情報を保存する場合は、ウイルス対策ソフトの導入やOSの定期的なアップデートなど、入念なセキュリティ対策を講じましょう。

他者のマイナンバーカードの管理方法

他者からマイナンバーカードの提出を受けた際も、適切な管理を怠らないようにしてください。

保管期間と廃棄ルールを守る

マイナンバーを含む個人情報は、法定保存期間が過ぎたら適切に廃棄する必要があります。一般的に、税務関連の書類は7年間の保存が義務付けられており、この期間を過ぎたのちは、すみやかに廃棄してください。

この際、書類を破棄する際は、シュレッダーにかけるなど、番号が判読できない状態にしてから処分することが第一です。処理する書類数が多い場合は、シュレッダーを導入するか、機密書類廃棄サービスの利用を検討することをおすすめします。

一方デジタルデータの場合は、単にファイルを削除するだけでなく完全に復元できないように対策を講じましょう。専用の消去ソフトを使用するか、ストレージを物理的に破壊することも一案です。

保管期間と廃棄ルールを明確化し、定期的に見直すことで、個人情報流出などのトラブルを未然に防ぐことが可能です。

発注者として安全管理体制を整える

事業を法人化した場合、発注者として個人のマイナンバーを扱うこととなります。法律上、マイナンバーを取り扱う事業者には安全管理措置が義務付けられているため、適切な管理体制を敷かなければなりません。

まずは、マイナンバーを取り扱う担当者を決定し、アクセス制限を設けましょう。不特定多数が閲覧できる状態は法令違反となる点に注意してください。次に、マイナンバーの収集から廃棄までのプロセスを明確化し、マニュアル化することをおすすめします。

そのうえで、従業員向けに定期的なセキュリティ教育を実施して、万全を期しておきたいところです。こうすれば、組織全体にマイナンバーの取り扱いに関する知識を浸透させることができます。小規模な事業であっても、違反した場合は罰則の対象となるため、担当者全員への意識づけが急務といえるでしょう。

マイナンバー提出は拒否できる?

フリーランスとして「マイナンバーの提出を拒否できるのか」という疑問を持つ方もいることでしょう。結論から言えば、支払調書の作成をはじめとして法律で定められた正当な利用目的がある場合、基本的に提出は拒否できません。

マイナンバーの提出を求められるのは、法律で定められた社会保障、税、災害対策の3分野に関する手続きに限られています。これらの正当な理由がある場合において、提出を拒否すると業務に支障が出る可能性があります。

ただし、法定の利用目的以外でマイナンバーの提出を求められた場合は、拒否することが可能です。たとえば、顧客管理や営業目的でマイナンバーを収集することは法律で禁止されているため、このような場合は提出を断っても問題ありません。

自身のプライバシーを守るためにも、適切な対応を心がけましょう。

※本記事は2025年6月時点の情報を基に執筆しております。

最後に

簡単4ステップ!スキルや経験年数をポチポチ選ぶだけで、あなたのフリーランスとしての単価相場を算出します!

※相場算出に個人情報の取得はおこないません。

役に立った/参考になったと思ったら、シェアをお願いします。